週刊バユング 第二号

2023.01.30

こんにちは、こんばんわ、週刊バユングの時間となりました。

今回はハウスクリーニングには欠かせない洗剤周りの話をして行きたいと思います。

様々なメーカーから様々な洗剤が販売されていますが

その液性に応じて大きく「酸性洗剤」「中性洗剤」「アルカリ性洗剤」の3つに分類することができます。

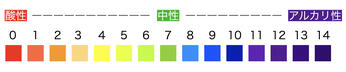

では、その酸性、中性、アルカリ性の区分する基準は何なのか?

それは0~14の数値からなる水素イオン指数PH (ペーハー)と呼ばれる値によって決められます。

また、汚れにも酸性の汚れ、アルカリ性の汚れがあり

酸性の汚れにはアルカリ洗剤、アルカリ性の汚れには酸性洗剤をと汚れの性質とは真逆の性質の洗剤をぶつける。

これにより汚れと洗剤の性質が相殺する「中和」と呼ばれる反応を利用してきれいにしていくのです。

<酸性の洗剤>

酸の力で汚れを落とす。PHの値が0に近づくほど酸性になり洗浄力が強くなる。

水垢・カルキ・尿石・黄ばみなどのアルカリ性汚れに効果あり。

注意点として塩素系漂白剤と混ぜると有毒ガスが発生してしまう。

具体的には水垢用洗剤や強力トイレ用洗剤などが該当する。

<中性の洗剤>

洗浄力は弱い。素材や肌に優しいので日々の手入れに最適、界面活性剤が含まれている。

因みに界面活性剤とは分子内に水になじみやすい部分と油になじみやすい部分を持つ物質の総称。

食器の汚れ、フローリング、日常の汚れ、デリケートな素材の汚れを落とすのに適している。

具体的には食器用洗剤、お風呂の洗剤、フローリング用洗剤などが該当する。

<アルカリ性の洗剤>

汚れの中の油分と反応し一種の石鹸となって汚れを落とす。

皮脂やたんぱく質、油汚れ、カビ等に有効。

具体的には酸素系漂白剤(弱アルカリ性)、塩素系漂白剤(アルカリ性)、パイプ洗浄剤など。

注意点としては素手で触ると皮膚を溶かし肌を傷めてしまうので手袋を着用すること。

また、可能であれば臭いがきついのでマスクやゴーグルの着用もお勧めする。

そして塩素系の漂白剤は酸性洗剤と混ぜないこと、有毒ガスが発生してしまう。

<塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜると有毒ガスが発生することに関して>

これらの洗剤の容器には「混ぜるな危険」とデカデカと書かれています。

では何がどうなって危険になるか?

トイレ用の洗剤には強力な酸である塩酸(HCl)が含まれています。

一方、塩素系漂白剤には酸化剤として次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)が含まれています。

コロナ対策に有効だとして一時期話題になったことがあったのでこの名称を知っている方もいると思います。

そしてこれらを混ぜたときの科学反応式が

NaClO + 2HCl → NaCl + H2O + Cl2

となりCl2、つまり塩素ガスという有毒ガスが発生してしまうのです。

<塩素ガスの何が危険なのか>

このガスは刺激臭があり、吸ったり触れたりしてしまうと、目や鼻、喉に強い刺激を感じ、呼吸器や目、口腔内の組織が破壊されてしまい、塩素ガス中毒に陥ってしまう場合があるからです。さらに、ガスが肺の奥まで侵入してしまう肺水腫(肺に水がたまった状態)を起こし、死んでしまうこともあるのです。

クエン酸やお酢(酢酸)なら大丈夫なイメージがあると思いますがこれらも酸性。

塩素系漂白剤と混ぜたら当然塩素ガスが発生してしまいます。

私もハウスクリーニングを始めたばかりなので洗剤を使うにしても感覚で使ってしまいます。

昨年末、自宅の風呂を掃除をした際に黒カビ取りも兼ねて風呂場中をカビキラーまみれにしてみました。

臭いがきつく嗅いでいると気分が悪くなるしその臭いの影響でしばらく嗅覚がバカになってしまいました。

掃除自体は無事終わらせることができましたがもっと上手いやり方があったのではないか。

課題を残る結果となってしまいました。

このような理論に基づいた考え方を意識し、安全面も考慮しつつ汚れの性質を見極め適切な洗剤を選択できるようになれるよう日々精進したいものです。

それでは今回はここまで。

また次回お会いしましょう、さようなら。

今回はハウスクリーニングには欠かせない洗剤周りの話をして行きたいと思います。

様々なメーカーから様々な洗剤が販売されていますが

その液性に応じて大きく「酸性洗剤」「中性洗剤」「アルカリ性洗剤」の3つに分類することができます。

では、その酸性、中性、アルカリ性の区分する基準は何なのか?

それは0~14の数値からなる水素イオン指数PH (ペーハー)と呼ばれる値によって決められます。

また、汚れにも酸性の汚れ、アルカリ性の汚れがあり

酸性の汚れにはアルカリ洗剤、アルカリ性の汚れには酸性洗剤をと汚れの性質とは真逆の性質の洗剤をぶつける。

これにより汚れと洗剤の性質が相殺する「中和」と呼ばれる反応を利用してきれいにしていくのです。

<酸性の洗剤>

酸の力で汚れを落とす。PHの値が0に近づくほど酸性になり洗浄力が強くなる。

水垢・カルキ・尿石・黄ばみなどのアルカリ性汚れに効果あり。

注意点として塩素系漂白剤と混ぜると有毒ガスが発生してしまう。

具体的には水垢用洗剤や強力トイレ用洗剤などが該当する。

<中性の洗剤>

洗浄力は弱い。素材や肌に優しいので日々の手入れに最適、界面活性剤が含まれている。

因みに界面活性剤とは分子内に水になじみやすい部分と油になじみやすい部分を持つ物質の総称。

食器の汚れ、フローリング、日常の汚れ、デリケートな素材の汚れを落とすのに適している。

具体的には食器用洗剤、お風呂の洗剤、フローリング用洗剤などが該当する。

<アルカリ性の洗剤>

汚れの中の油分と反応し一種の石鹸となって汚れを落とす。

皮脂やたんぱく質、油汚れ、カビ等に有効。

具体的には酸素系漂白剤(弱アルカリ性)、塩素系漂白剤(アルカリ性)、パイプ洗浄剤など。

注意点としては素手で触ると皮膚を溶かし肌を傷めてしまうので手袋を着用すること。

また、可能であれば臭いがきついのでマスクやゴーグルの着用もお勧めする。

そして塩素系の漂白剤は酸性洗剤と混ぜないこと、有毒ガスが発生してしまう。

<塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜると有毒ガスが発生することに関して>

これらの洗剤の容器には「混ぜるな危険」とデカデカと書かれています。

では何がどうなって危険になるか?

トイレ用の洗剤には強力な酸である塩酸(HCl)が含まれています。

一方、塩素系漂白剤には酸化剤として次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)が含まれています。

コロナ対策に有効だとして一時期話題になったことがあったのでこの名称を知っている方もいると思います。

そしてこれらを混ぜたときの科学反応式が

NaClO + 2HCl → NaCl + H2O + Cl2

となりCl2、つまり塩素ガスという有毒ガスが発生してしまうのです。

<塩素ガスの何が危険なのか>

このガスは刺激臭があり、吸ったり触れたりしてしまうと、目や鼻、喉に強い刺激を感じ、呼吸器や目、口腔内の組織が破壊されてしまい、塩素ガス中毒に陥ってしまう場合があるからです。さらに、ガスが肺の奥まで侵入してしまう肺水腫(肺に水がたまった状態)を起こし、死んでしまうこともあるのです。

クエン酸やお酢(酢酸)なら大丈夫なイメージがあると思いますがこれらも酸性。

塩素系漂白剤と混ぜたら当然塩素ガスが発生してしまいます。

私もハウスクリーニングを始めたばかりなので洗剤を使うにしても感覚で使ってしまいます。

昨年末、自宅の風呂を掃除をした際に黒カビ取りも兼ねて風呂場中をカビキラーまみれにしてみました。

臭いがきつく嗅いでいると気分が悪くなるしその臭いの影響でしばらく嗅覚がバカになってしまいました。

掃除自体は無事終わらせることができましたがもっと上手いやり方があったのではないか。

課題を残る結果となってしまいました。

このような理論に基づいた考え方を意識し、安全面も考慮しつつ汚れの性質を見極め適切な洗剤を選択できるようになれるよう日々精進したいものです。

それでは今回はここまで。

また次回お会いしましょう、さようなら。

親友

2023.01.24

一昨日、友達二人が私の家に来て、私の誕生祝をしてくれました。

二人とも障がい者で、一人は失明していて、もう一人は片手が肘からありませんが、

「 出来ない事は無い! 」 が口ぐせで、私はいつも元気をもらっています。

これからもヨロシク! 最高の友達だね!

私もガンバリます!

私の好きなこと

2023.01.23

こんにちは、ムーミンです。

私の好きなことです。

家にいる時は、タブレットでゲームをしたり、ユーチューブで音楽を聴いたり、

コントなどを見たりしています。

あとは、ボウリングが好きなので、一人でボウリングをしに行ったり、

カラオケに行ったり、たまに銭湯に行ったりもします。

楽しみ色々です。

1歳2ヵ月 活発です ❤孫❤

2023.01.18

週刊バユング 第一号

2023.01.17

はじめまして、バユングと申します。

施設外活動の一環としてハウスクリーニングに携わっております。

キッチン、浴室、トイレ、ベランダ、など大体ではありますが最初に現場に入ると各々担当となる場所を清掃していき最終的にクロスを張り替えた後に床のワックス掛けをして仕上げる流れとなります。

その中で私の担当はエアコンの清掃。

今回はそれに関しての話題を紹介したいと思います。

ただし、あくまでハウスクリーニングという枠内で出来る範囲の内容であることを最初に断っておきます。

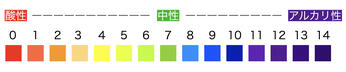

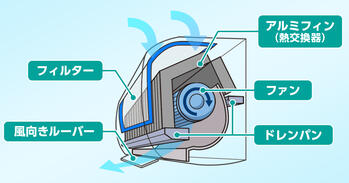

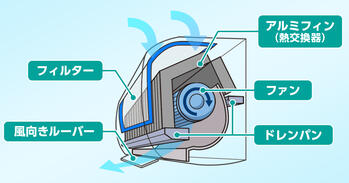

まずはエアコンの基本的な構造と原理は下図のようになります。

私の作業の手順としては動作やエアコンの状態を確認した後、コンセントを抜いて安全を確保し

①エアコン全体の埃を軽く落とす

②各パーツの取り外し

フロントカバー、フィルター、上下風向ルーバー、左右風向ルーバーの順に取り外していき

汚れの状態次第で全体カバーを外します。

練習の一環で②のように分解した我が家のエアコン、三菱の霧ヶ峰

最近ハウスクリーニングに行っている物件のエアコンは霧ヶ峰が多かった

③各パーツの洗浄

水洗いでサッと洗っていきます。

食器用洗剤やお風呂の洗剤などの中性洗剤を使って洗うとなお良いでしょう。

④送風ファンの清掃

私はこの工程が一番重要だと考えています。

エアコンからするカビっぽい埃っぽい臭いは大体ここの汚れから来ていると思います。

YouTubeなどの動画を見るとエアコンを完全に分解した後に洗ったり

エアコン周りをしっかり養生したのち高圧洗浄などを使って汚れを落としたりしていますが

私の場合、何種類かのブラシを使い分けファンに付いた汚れを擦り落としていきます。

ある程度擦り落としたらエアコンの電源を入れ送風しその汚れを外に出す。

この工程を何度か繰り返し行い、汚れが出て来なくなったらファンやファン周りを雑巾で吹き上げます。

⑤バーツが取り外されたエアコンに本体に付いた汚れを落としていく。

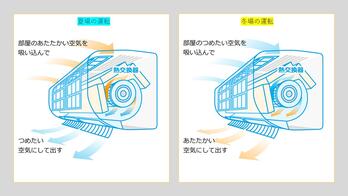

アルミフィン(熱交換器)についた埃を取り除きつつ

雑巾とハウスクリーングで最早必須ではないかと思っている皮スキという道具を使い、

可能な限り汚れを拭き取っていきます。

ちなみに皮スキっていうのはこんな物、これは自宅用のマイ皮スキ

ここで注意するのはアルミフィンの埃はなるべくエアコン外部に出すこと。

アルミフィン(熱交換器)で発生した水分はドレンパンなどを経由し最終的に外へ排出されます。

しかし、落とした埃でドレンパン周りを詰まらせてしまうとエアコンの冷却能力が落ちたりなどの不具合が発生します。

⑥取り外したパーツを元に戻す

取り外した順とは逆に全体カバー、左右風向ルーバー、上下風向ルーバー、フィルター、フロントカバーの順に取り付けていきます

そして最終的な動作確認をして作業終了となります。

本来なら配電盤周りやドレンパンの取り外しなどの工程などがありますが私が関わるのはここまで。

その理由は大きく3つあり

(1)下手に配電盤周りを触ってしまうとエアコンの故障の原因に直結してしまう。

(2)ドレンパンは配電盤付近でドレンホースというものと繋がっており取り外そうとすると結果的に配電盤周りを触らざるを得なくなりエアコンの故障のリスクを高めてしまう。

(3)それらの作業を施設外活動の時間を使ってやろうとすると何日も日を跨いでしまう。

と言う理由です。

時間は無限にある訳ではなく、工期というタイムリミットがあります。

配置されている場所や環境によって作業工程を増やしたり簡略化したり臨機応変に対応しなければなりません。

その匙加減や技術そのものの向上など取り組むべき課題は山の様にありますが非常にやりがいを感じています。これから2月下旬から4月の上旬に掛けて繁忙期に突入します。

こちらへ入所したのが3月10日、繁忙期真っ只中で私は外からその様子を見ているだけでした。

しかし今回は私もそこに身を投じることとなるでしょう。

自分が学んだことを十二分に発揮し粉骨砕身頑張りたいと思います。

長々となってしまいましたが今回はここまで。

それではまた、週刊バユング第二号でお会いしましょう、さようなら。

施設外活動の一環としてハウスクリーニングに携わっております。

キッチン、浴室、トイレ、ベランダ、など大体ではありますが最初に現場に入ると各々担当となる場所を清掃していき最終的にクロスを張り替えた後に床のワックス掛けをして仕上げる流れとなります。

その中で私の担当はエアコンの清掃。

今回はそれに関しての話題を紹介したいと思います。

ただし、あくまでハウスクリーニングという枠内で出来る範囲の内容であることを最初に断っておきます。

まずはエアコンの基本的な構造と原理は下図のようになります。

私の作業の手順としては動作やエアコンの状態を確認した後、コンセントを抜いて安全を確保し

①エアコン全体の埃を軽く落とす

②各パーツの取り外し

フロントカバー、フィルター、上下風向ルーバー、左右風向ルーバーの順に取り外していき

汚れの状態次第で全体カバーを外します。

練習の一環で②のように分解した我が家のエアコン、三菱の霧ヶ峰

最近ハウスクリーニングに行っている物件のエアコンは霧ヶ峰が多かった

③各パーツの洗浄

水洗いでサッと洗っていきます。

食器用洗剤やお風呂の洗剤などの中性洗剤を使って洗うとなお良いでしょう。

④送風ファンの清掃

私はこの工程が一番重要だと考えています。

エアコンからするカビっぽい埃っぽい臭いは大体ここの汚れから来ていると思います。

YouTubeなどの動画を見るとエアコンを完全に分解した後に洗ったり

エアコン周りをしっかり養生したのち高圧洗浄などを使って汚れを落としたりしていますが

私の場合、何種類かのブラシを使い分けファンに付いた汚れを擦り落としていきます。

ある程度擦り落としたらエアコンの電源を入れ送風しその汚れを外に出す。

この工程を何度か繰り返し行い、汚れが出て来なくなったらファンやファン周りを雑巾で吹き上げます。

⑤バーツが取り外されたエアコンに本体に付いた汚れを落としていく。

アルミフィン(熱交換器)についた埃を取り除きつつ

雑巾とハウスクリーングで最早必須ではないかと思っている皮スキという道具を使い、

可能な限り汚れを拭き取っていきます。

ちなみに皮スキっていうのはこんな物、これは自宅用のマイ皮スキ

ここで注意するのはアルミフィンの埃はなるべくエアコン外部に出すこと。

アルミフィン(熱交換器)で発生した水分はドレンパンなどを経由し最終的に外へ排出されます。

しかし、落とした埃でドレンパン周りを詰まらせてしまうとエアコンの冷却能力が落ちたりなどの不具合が発生します。

⑥取り外したパーツを元に戻す

取り外した順とは逆に全体カバー、左右風向ルーバー、上下風向ルーバー、フィルター、フロントカバーの順に取り付けていきます

そして最終的な動作確認をして作業終了となります。

本来なら配電盤周りやドレンパンの取り外しなどの工程などがありますが私が関わるのはここまで。

その理由は大きく3つあり

(1)下手に配電盤周りを触ってしまうとエアコンの故障の原因に直結してしまう。

(2)ドレンパンは配電盤付近でドレンホースというものと繋がっており取り外そうとすると結果的に配電盤周りを触らざるを得なくなりエアコンの故障のリスクを高めてしまう。

(3)それらの作業を施設外活動の時間を使ってやろうとすると何日も日を跨いでしまう。

と言う理由です。

時間は無限にある訳ではなく、工期というタイムリミットがあります。

配置されている場所や環境によって作業工程を増やしたり簡略化したり臨機応変に対応しなければなりません。

その匙加減や技術そのものの向上など取り組むべき課題は山の様にありますが非常にやりがいを感じています。これから2月下旬から4月の上旬に掛けて繁忙期に突入します。

こちらへ入所したのが3月10日、繁忙期真っ只中で私は外からその様子を見ているだけでした。

しかし今回は私もそこに身を投じることとなるでしょう。

自分が学んだことを十二分に発揮し粉骨砕身頑張りたいと思います。

長々となってしまいましたが今回はここまで。

それではまた、週刊バユング第二号でお会いしましょう、さようなら。

2023.01.30 16:05

|

2023.01.30 16:05

|

🏠リトルパンプキンTOPへ

🏠リトルパンプキンTOPへ